創業からの70年 昭和62~平成6年度

第5章企業文化の創造

第4節事業活動の進展

1.配電部門

概況

中部電力から付託される配電工事量は、計画工事の一巡により昭和62(1987)年度をピークに63年度以降は下降し、低迷が続いた。平成4年度は、耐雷対策や変圧器取り替えなどの計画工事が増加したため総工事量は前年度を上回った。5年度は景気の低迷と冷夏などの影響で電力需要の伸びがマイナスに転じたが、総工事量は前年並みとなった。

社会の高度情報化、生活の多様化などにより電力の無停電供給の必要性が高まり、配電工事においては配電線自動制御機器の導入など設備の複雑化、災害復旧・緊急工事対応の迅速化、仮送電・間接活線工法の高度化、さらには駐車・騒音問題、需要家・公衆接遇対応などの改善が課題となってきた。

こうした課題に対処するため、2年1月に配電業務改革委員会を設置し、配電部門中期業務運営計画を策定した。

事業活動の推進

作業総合運用チーム制の導入

従来の固定的な班・組を単位とする編成を解体して20人程度のチームに再編し、工事内容に応じてチーム内でクルーを編成するという柔軟な稼働体制とした。4営業所で試行した後、平成3(1991)年4月から全社に導入した。

中部電力との情報連携システムの構築

中部電力と当社営業所をオンラインで結び、外線工事に関する一連の業務処理を行うシステムを構築するため、平成元(1989)年度から順次、営業所に専用端末機を設置し、4年度には対象全営業所の情報連携が完了した。

配電工事システム、配電資材受払システムの導入

平成元(1989)年下期に着手した配電机上業務の電算処理システムの開発が完了し、4年4月から全社一斉に配電工事システムが稼働した。

配電外線工事の工量体系の見直し

種別ごとの工量の適正化と請求支払方法の簡素化を目的として、平成4(1992)年4月より工量体系を見直した。

中部電力との相互派遣研修の実施

平成4(1992)年8月1日より中部電力との技術社員相互派遣研修を実施し、中部電力から14人が6カ月、当社から10人が1年の相互研修を行った。その後も継続して相互派遣研修を実施した。

新技術・新工法の開発と導入

仮送電工法の開発と導入

昭和63(1988)年6月、中部電力が仮送電による無停電工事の推進を決定したことを受けて、当社は同年7月に配電統括部に無停電工法推進グループを設置して研究を開始した。平成元年度下期に名古屋市内をはじめ15の営業所で仮送電工法を試行し、2年度から全社に適用を開始した。以降、仮送電工法は大都市から中都市、さらに準都市地域へと導入を拡大していった。

この工法は需要家への電力供給信頼度を高めるほか、変則勤務の解消など労働環境の改善、施工品質の向上、安全の確保にも大きな効果があった。

間接活線工法の開発と導入

従来の直接活線工法では、作業者はゴム手袋などの保護具を装着し、危険な活線部分には防具を取り付ける必要があり、大きな負担となっていた。雨天時の作業制約もあるため、長年にわたって改善が望まれていた。

このため、無停電工法推進グループが中心となって、高所作業車とホットスティック(注)による間接活線工法の開発を進めた。平成2(1990)年下期の試行を経て、3年度から本格的に導入した。これにより、活線作業の安全化と作業環境の改善・効率化が図られた。

(注)ホットスティック

間接活線工法で、使用する活線状態の配電線を扱うための工具。

工事用変圧器の開発

仮送電工法の主要機材である移動変圧器車に替わるものとして開発され、平成3(1991)年4月から導入した。軽量化により小型トラックに積載でき、柱上にも取り付けができるようになった。

分岐端子付き遮断器の開発

従来の遮断器はケーブルを分岐する際に中間接続筒と組み合わせて使用していたが、分岐端子付き遮断器の開発により、中間接続筒を省略できるようになった。

サポートカーの開発

都市化の進展に伴い、現場での打ち合わせや昼食時の場所の確保などが困難となってきたため、サポートカー(作業支援車)を開発した。名古屋支店での試行を経て改良を重ね、エアコン、トイレ付きのサポートカーを完成した。

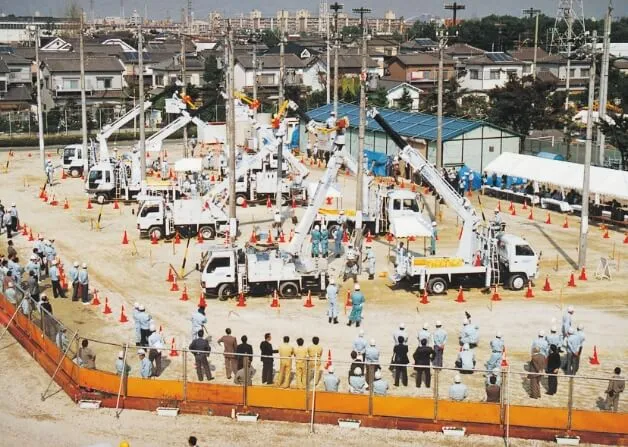

2バケット高所作業車の導入

1現場で複数の高所作業車を必要とするケースが増え、2バケット高所作業車を開発した。平成元(1989)年に試作され、名古屋支店での試行を経て導入した。

配電作業用ロボット(マニピュレーター車)の配備

作業環境の改善の一環としてロボット工法の開発を進め、平成4(1992)年3月に配電統括部に配電作業用ロボット1台を配備した。

多機能工法車(スーパーアーム付き)の配備

2バケット高所作業車のバケットの一つをロボットの腕と置き換えたもので、平成5(1993)年3月に配電統括部に配備した。

業務開発部の発足と推進

平成2(1990)年7月1日、配電の小口部門を内線部門へ移管し、配電本部に業務開発部を設置した。従来、設備部が所管していた業務の一部を引き継ぐとともに、新たに中部電力が推進している負荷平準化とエネルギーの効率利用に関する諸施策に協力する体制を整えた。

中部電力の営業施策に対する協力の一つとして、電気温水器や200V機器の販売を手がけた。電気温水器の販売はこれまで各部門が独自に行ってきたが、業務開発部の発足を機に、販売から施工・保守まで一貫して管理する体制とした。これにより主要メーカーとの取引関係が緊密化し、メーカーから点検サービス業務を受託するようになった。

3年、中部電力が発起人となって電気自動車普及促進研究会が発足し、当社もこれに加入して充電スタンド設備の研究面で協力した。5年6月に設立された電気自動車普及プロジェクト研究会にも正会員として参画した。5年度からは、通商産業省の電気自動車普及総合推進体制整備事業のうちフリートテストについて研究を受託し、8年度までの4年間にわたって電気自動車の走行と充電システムの評価を行った。

2.電力部門

中期経営目標達成に向けて、電力供給設備工事の領域拡大と工事量の増大を図った。送電線・発変電工事については、大阪圏での拡大と東京圏への進出、東海旅客鉄道株式会社など一般得意先工事の受注拡大を目指した。電子通信工事については、CATV市場への参入、テレビ障害対策工事の委託契約締結に向けて、領域の拡大を図った。

(1)送電線工事

概況

送電線工事量の増大に対応するため、平成元(1989)年に、超高圧鉄塔組み立てのためクライミングクレーン(CT-36)を導入し、超高圧架線工事省力化のため自動延線システムを採用した。2年には、基礎工事用ジブクレーン(CSH-36)4台と、鉄塔組み立て用クライミングクレーン(CT-45)、自社開発の発破削孔機などを増強した。安全対策として、墜落防止のためにキーロック工法を採用した。

送電線建設のための調査・設計業務の受注が大幅に増加し、元年以降は送電線鉄塔基礎の設計業務が増加したため、工務部技術課から分離して送電設計課を新設した。

中部電力の電灯・電力販売量が年次新記録を更新する中、3年度には50万V第2次外輪線工事、新しい電源の開発や増設に対する電源線工事、関西・北陸両電力との電力融通連系線などの大型送電線工事を受注した。同年、ジブクレーン(CSH-36)4台、クライミングクレーン(CT-36)などの大型作業機械や、テレビ受像機を使用した現場監視システムを導入した。

4年には、ジブクレーン4台をはじめ、当社で研究・開発した小型塔上緊線ウインチ4台、コンパクトクローラ金車を導入した。

新技術・新工法の開発

ラジオコントロール(RC)式小型ヘリコプターによるロープ延線工法

通常のヘリコプターでの延線は騒音問題を引き起こすことから、昭和63(1988)年、ラジオコントロール式の小型ヘリコプターを利用した延線工法を開発し、各工事で採用した。

送電線施工管理支援システム

工事現場に作業監視用ITV(注)設備と観測データ伝送設備を設置し、現場事務所に情報を伝達するシステムで、昭和63(1988)年、27万V電名北豊田線の増強工事で採用した。

(注)ITV(Industrial Television)

工業用・産業用テレビ。

テント型シート使用によるコンクリート養生工法

鉄塔1基当たりのコンクリート量が大量の場合は硬化までの間の温度管理が難しくなるため、基礎打設部の上部に耐熱ポリウレタンシートのテントを張って養生する工法を開発した。平成元(1989)年、電名北豊田線増強工事の鉄塔基礎づくりにおいて初施工した。

電力線の自動延線システム

架線工事における延線作業を安全かつ高い精度で行うため、所定の延線張力を得るように制御管理するシステムを開発し、平成元(1989)年、27万V電名北豊田線の工事で実証した。

多導体耐張装置碍子連取替治具

海岸線に近い電源送電線は塩害による汚損で取り替えが必要となるが、多導体であることと停電期間の制約などを勘案し、電線を一度に把持する油圧ジャッキ式の緊線工法を開発した。平成元(1989)年、27万V知多火力線において採用した。

発破穴削孔機

硬岩盤地帯における基礎掘削時の発破穴の削孔作業において、坑内での振動・粉塵・騒音問題を改善するため機械化をした。この削孔機は27万V幸田碧南線で実証した。

セミモノコックタワーの初施工

従来型モノポール(注)は運搬や組み立て時に大型重機類を必要としたため、八分割構造のセミモノコックタワー(注)を開発し、7万V北刈谷南桜線建替工事において施工性を実証した。

(注)モノポール

送電線の鋼管鉄塔の代わりに使用する環境調和鉄塔。

(注)セミモノコックタワー

大送電容量の設備に対応する、荷重規模の大きな箇所でも適用可能なセミモノコック構造を用いたタワー。

小型塔上ウインチ

多導体送電線の緊線工事において、電線引き留めクランプと碍子装置金具(ヨーク)を接続するクランプインが、塔上作業だけでできるウインチを平成4(1992)年に開発した。地上の作業が不要となり、大幅な省力化が図られた。この開発については、5年度送電線建設技術研究会の技術開発賞を受賞した。

コンパクトクローラ3輪金車

従来のクローラ金車を小型・軽量化し、さらにフレームを取り替えて1輪車から3輪車にした。これにより電線2条の同時長距離延線が容易となった。この開発については、平成5(1993)年度送電線建設技術研究会の鈴木賞(本部表彰)を受賞した。

(2)発変電工事

概況

発変電工事はGIS化が進み、東栄開閉所や信濃変電所の工事以降、大型変電所も大部分がGIS化された。設備の発注は機器メーカー主導型となり、当社の受注量は減少した。新たな活路を開くため、機器メーカーとの協力関係の確立、自家用受電設備工事の受注活動、設備保守業務への参入に努めた。

東海旅客鉄道株式会社へ従業員2人を出向させ、設計業務ならびに現場管理業務を担当させたほか、平成4(1992)年には関西電力株式会社の京都・大阪北・大阪南の各支店への参入が認められ、大阪北支店から初めて受注した。

主な完成工事

- 中濃変電所

- 東豊田変電所

- 岐北開閉所(50万V)新設工事

(3)電子通信工事

概況

電子通信工事分野への参入拡大を図るため、昭和63(1988)年7月、通信工事を総括する部署として本店工務部の通信課を電子通信部に格上げした。電子通信部は、通信線路の測量・設計・施工・保守をはじめ、無線装置、無線鉄塔設備、遠隔制御システム、LANなど情報通信システム、CATVおよび地域情報諸システムなどの設計・施工・保守を手がけた。

平成2年には、通信線路工事から通信工事全分野への拡大を図るため、営業専任部署を新設し、電力会社をはじめ一般得意先への営業活動を展開した。社会の高度情報化の進捗とともに、3年以降、受注高・完成工事高は大きな伸展を示した。

情報通信分野への参入

電子通信部の幅広い施工分野のなかで、次のように領域の拡大を図ってきた。

伝送線路工事(メタルおよび光ファイバーケーブル)

昭和50年代から一部の支店で中部電力関係の施工に従事していたが、昭和59(1984)年に本店、61年に三重支店、62年に長野支店が参入して、全社に及んだ。62年には中部テレコミュニケーション株式会社の工事に参入した。

通信機器工事

長年の受注活動の結果、中部電力には平成元(1989)年度から、中部テレコミュニケーション株式会社には3年度から参入した。

移動体通信工事(自動車電話用基地局新設工事)

昭和63(1988)年12月に日本移動通信株式会社が首都圏へのサービスを開始した際に、基地局総合調整試験工事を行い、その実績を踏まえて中部圏でも施工した。また、基地局の新設工事には平成2年から参入した。

CATV工事

CATV工事については、平成元(1989)年に測量調査工事、2年に伝送路工事を行った。

多重無線反射板工事

昭和62(1987)年から中部電力の多重無線反射板工事を行い、その後、奥美濃発電所新設に伴う多重無線新設工事において3基の反射板新設工事を行った。

保守業務

電子通信部門の施工とともに保守業務の体制を整え、昭和63(1988)年以降、中部テレコミュニケーション株式会社の静岡・三重・岐阜各県の伝送線路の保守に当たった。その後、全域に施設されたパケット交換設備の保守業務を担当した。また、平成元年度から日本移動通信株式会社の無線基地局の保守業務を担当した。

インテリジェントビルの統合情報配線システム工事

ビル内の通信・OAを一元的に管理・運営するインテリジェント化の進展に対応し、平成5(1993)年度からインテリジェント化を円滑に導入するための統合情報配線システム工事を手がけた。中部電力の中核である千代田ビルの統合情報配線システム工事をはじめ、名駅南ビル、半田・桑名・四日市・松本の各電力センターなども施工し、6年3月までに順次完成させた。

光通信実用化への対応

高品質・超多重送電の光ファイバーが電力会社や通信事業者などで大幅に採用されるようになり、昭和61(1986)年に中部電力の光ファイバーケーブル工事を行った。

(4)地中線工事

概況

地中線部門は、中部地区最大の施工能力と最高の技術・装備を有し、管路の建設やケーブル敷設工事を担い、低騒音のケーブル撤去システム、全天候型ケーブル工作車などの新技術・新工法を駆使して、高度な要望に応えてきた。

昭和62(1987)年度は、電力会社が市街区配電線の地中化工事を推進したことと、発電所増設に伴って地中化工事は高水準を維持し、受注高、完成工事高とも著しく増加した。

63年度は、これらの工事が一巡したこともあって大幅減となった。中部電力は配電地中線工事については従来、当社を含む3社で施工していたが、業者間の競争意識を高めるため同年4月から5社体制とした。

平成元年には都市部配電地中化工事の前倒しがおおむね完了したため、受注高、完成工事高とも減少したが、2年になると、配電線地中化工事や変電所の新設・増設に伴うケーブル工事および管路工事が増加した。

3年度は、中部電力の変電所の新設・増設に伴うケーブル工事や管路工事が堅調であり、一般得意先工事からの受注も増加した。4年度は、変電所の拡充および計画管路などによって配電地中線の工事量が増加した。

新技術・新工法の開発

浮力延線工法

平成2(1990)年、静岡支店地中線工事課が中部電力と共同して開発した。管路のなかに水を充塡し、ケーブルに働く浮力を利用して、自重の減少と摩擦抵抗の減少を同時に生じさせるもので、これによって大サイズケーブルの長径間敷設が可能となった。工事費の軽減と工期の短縮も可能にした。

ケーブル接続作業車両「キャブモール」

平成2(1990)年、作業環境の改善の一環として開発した。車内に燃焼式トイレおよび打ち合わせ兼食事用のテーブルを設け、さらに、マンホール内に冷気・暖気を送り込むエアコンや、雨天作業時の電動張出式テント、工事用発電機・冷蔵庫を装備した。

遠隔点検相器

平成3(1991)年に地中線部と中部精機株式会社が共同で開発した。従来、架空配電線の結線状態を目視で調査していたが、測定に長時間を要し、測定効果が不正確であったため、検相器で相電圧信号をデジタル信号に変換し、位相判定を行うようにした。

地中線ケーブル敷設車「ドラムボーイ」

平成5(1993)年度に作業環境改善の一環として開発した。ドラム側ケーブルの繰り出し作業を1人の操作者で遠隔操作でき、敷設作業の安全と大幅な労力の軽減を実現した。

二重周波によるケーブル探査装置

多条数設置のケーブルのなかから1条を選んで切断するときに誤切断をしないように、当該ケーブルに送信器を取り付けて、切断点で信号を受信して判定するものである。開発者の青山孝副長は、平成4(1992)年11月に改善提案制度のダイヤモンド賞として社長表彰を受けた。

主な完成工事

- JR東海の送電線改良工事

- 知多第二南武平町線新設ケーブル工事

(5)土木工事

概況

平成2(1990)年1月1日、New-TAP推進の一環として土木工事領域の拡大を図るため、地中線部から分離独立して土木部を発足させた。新設の土木部は中部電力発注の大型工事と一般工事を分掌することになった。

主たる業務は、発電所の土地造成および機械基礎工事をはじめ、火力発電所関連の洞道工事・シールド工事・推進工事・開削工事、水力発電所関連の道路工事などであった。土木部の新設によって、新規分野の水力・火力土木工事の発注を受け、名古屋市土木局からも12件の指名があった。

主な完成工事として、川浦ダム湖岸道路工事(4年4月~5年12月)、吉良変電所の土木工事(4年4月~5年4月)、知多火力発電所ガスタービン工事のうちガス導管基礎他工事(4年10月~7年6月)などがあった。

3.営業部門(内線・環境部門)

概況

電気・ガス・水道などの建築設備は、かつては建築物躯体の付属設備として取り扱われてきたが、通信・防災・防犯・給湯設備などが加わって複雑化し、自家用電源、情報通信、環境管理などをシステムとして構築するケースも増えてきた。工場設備においても、ファクトリーオートメーション化・計装化が進み、LANの構築やクリーンルームの設置が増加してきた。さらに、地域冷暖房システムなど、これまでなかったものも出現した。

建築設備が躯体と並んで重要な位置を占めるようになってきたため、設備工事業界は施工技術、管理能力の向上は言うまでもなく、コンサルティング、提案、設計などの高度な能力が求められるようになった。

平成景気によって不動産投資や設備投資が活発化し、工事規模は大型化した。地域開発、リゾート開発も盛んに行われた。それに伴い内線部門の工事量は増大し、ビル、工場、病院、体育館、文化会館などの電気工事が相次いだ。また、環境部門工事は一般得意先からの受注も堅調で工事量は高い伸びを示した。

しかし、バブル経済崩壊後の平成3(1991)年度下半期は、景気後退による設備投資の抑制、中止などによって受注は減少を余儀なくされた。4、5年度も民間設備投資の停滞により、製造業を中心とした一般得意先および建設会社からの受注は大幅に減少した。

首都圏における業務拡大策の推進

東京への一極集中が進む中、東京をNew-TAP達成のための最重点地域と位置付け、昭和63(1988)年7月、営業本部内にあった東京営業本部を分離して社長直属とした。管下に総務部、東京支店、東京工事部、海外事業部を設置した。

東京営業本部の63年度の受注は、好調な受注環境に支えられて飛躍的に伸び、中期目標の年度計画を2年先行する業績を達成した。この施工体制を確保するため、全社から65人を増員し、200人体制を敷いた。

平成元年7月、東京営業本部を東京本部と名称変更した。東京地区での営業基盤を確固たるものにするため、守山正勝副社長を東京駐在とした。

業務の合理化

営業担当者の質的向上を図るため、昭和62(1987)年6月に営業マニュアルを作成した。同年8月、計装関連工事の拡大に対応するため、計装工事資料を作成した。

CADの本格的導入

昭和61(1986)年度に本社で初めて導入した富士通ミニコンCADおよび63年10月に甚目寺営業所へ導入した稲妻CADの試行結果を踏まえて、平成元年度に内線部とその他9事業場に稲妻CAD 13台を設置した。

その後、工事量の増大による技術者不足と採用難に対処するため、CADのオペレーターに女性を技術職として採用することとした。

新積算システムの開発

トヨタ自動車株式会社から受注する工場雑件工事見積もり業務の効率化および事務管理業務の簡素化を目的として、精算システムの開発を行い、昭和63(1988)年9月から豊田営業所で運用を開始した。第2次開発では電話回線によるネットワーク化を図り、平成3年4月から運用を開始した。

工事量増大への対応

内線部門の手持ち工事が昭和63(1988)年頃から急増したことに伴い、同年11月に地中線部門から3人、平成元年2月に配電部門から33人の技術者が配置転換を行った。2年度には、小口部門の内線部門への統合に伴い、約130人が内線部門へ移籍した。

工事量の飛躍的な拡大に対応して外注対策の強化を図るため、元年7月に協力会社担当専任職を本店営業統括室、東京本部および大阪支店に配置した。その後、本店内線工事部、岡崎支店、静岡支店、岐阜支店、長野支店にも専任職を配置した。3年7月には工事量の多い岡崎・静岡・長野の3支店に工事部を新設して施工管理体制の整備を図った。

成長の柱と期待される東京本部では施工要員の強化が火急の問題となった。2年7月、守山副社長を委員長とする緊急施工対策委員会を設置して、受注物件の総合調整、大規模工事の受注・施工に関する要員の確保と効率的運用などを検討した。全社各部・支店から32人の技術者を臨時に選抜し、特定プロジェクトや東京の大規模工事の設計、施工に従事させて、難局に対処した。

熱供給事業

平成4(1992)年12月、電力負荷平準化、夏季ピークシフトを目的とした「ビル空調における蓄熱槽普及促進施策の推進」について中部電力から要請を受け、5年6月16日、当社は熱供給事業部を設置して、個別ビルに対する熱供給業務ならびに氷蓄熱ユニットの推奨業務に取り組んだ。氷蓄熱ユニットは、割安の深夜電力を利用してビルに対する温熱・冷熱の供給を蓄熱式ヒートポンプによって行うもの。両業務いずれも当社が施設の設置および業務管理を行った。15年間のリースとし、顧客の初期投資の軽減を図ったほか、本店別館の中央監視盤で遠隔監視運転を行うことにより経済運転を実現した。

新技術・新工法の開発と導入

快適室内環境分野への進出

快適室内環境(IAQ)をテーマとしたビルのリフォーム・リフレッシュ分野への参入の一歩として、昭和62(1987)年に赤門ウイントン株式会社と業務提携し、空調ダクト・メンテナンス(ACVA)システムによる空気調和・換気ダクトの清掃工事を開始した。合わせてリフォーム工事の技術習得を推進した。

本店別館ビルに新空調技術の導入

本店別館の建設に当たり、環境部門は空調関係の設計から施工まで一貫して参画した。施工に当たっては、水・氷併用蓄熱方式(TZシステム利用)、熱回収式ヒートポンプの有効利用と高機能化、熱源予測最適化システムという新しい空調技術を取り入れた。その技術力が評価され、平成4(1992)年6月、空気調和衛生工学会から技術振興賞を受賞した。

コージェネレーション技術の開発

平成元(1989)年3月、静岡支店と共同で株式会社富士鉄工所のコージェネレーションシステムに着手し、コージェネレーションへの取り組みを本格化させた。その後、工場などの熱利用計画の立案・設計などに積極的に取り組んだ。

スーパーヒートポンプの開発

超高性能圧縮式ヒートポンプ(高効率型冷温熱兼用)のユニットについて、中部電力を主体として、新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)、株式会社神戸製鋼所、エナジーサポート株式会社および当社の5社が共同で、平成5(1993)年度から実負荷運転による検討・評価を開始した。

当社の本店別館横の堀川沿いにヒートポンプのユニットを設置し、未利用エネルギーである河川水を利用した冷温兼用ヒートポンプの研究およびシステム利用技術の開発に取り組んだ。最先端技術の研究を通じて、要素技術の基礎研究からシステムの運転・制御などの応用技術まで幅広い分野での新技術習得を目指した。

主な完成工事

- NHK名古屋放送センタービル電気工事

- 愛知芸術文化センター電気工事

- 万有製薬株式会社つくば研究所電気工事

- 浜松アクトシティタワー電気工事

- 関西国際空港管理棟および航空会社事務棟電気工事

- 株式会社第一勧業銀行千葉事務センター電気工事

- 松阪市民病院空調衛生工事(Ⅱ期)

4.海外部門

概況

昭和62(1987)年度は、取引関係のある商社、プラントメーカー、建設会社などが円高の影響で低迷し、新規受注は大幅に落ち込んだ。63年度も、国内市場の活況とは対照的に海外建設市場は冷え込み、さらにイラク総合病院の運転・保守工事が契約途中で終結したため、受注高は22億1,000万円の減額となった。

平成元年度は、イラン・イラク戦争の影響による工事中断、契約終結を契機として、海外工事部門の事業戦略の見直しを行った。従来の中近東依存から東南アジアへ活路を見いだすこととなり、部門の陣容も最盛期の80人余から20人程度へ大幅に縮小した。

2年度はインドネシアや中国、香港での受注があり、3年度はアジア地域の石油関連プラントなど海外案件の引き合いは順調に推移した。4年度は香港および華南経済圏からの受注が増加した。5年度は大型物件により完成工事高は23億9,000万円に増加した。

事業活動

インドネシア共和国にジャカルタ駐在員事務所を開設

平成2(1990)年9月、インドネシア共和国公共事業省から外国系建設企業駐在員事務所の設立認可を得て、駐在員事務所を開設した。4年3月には、ポリプロピレン製造プラントの電気・計測工事、同年9月にスチレンモノマー製造プラントの電気工事を完成させた。

イラン・ジャパン石油化学(IJPC)契約終了とイラン支店の廃止

平成元(1989)年10月、イランと三井物産株式会社は合弁事業解消合意書に調印し、IJPC事業にかかわる日本・イラン合弁関係は解消された。その後イラン市場への進出計画はなく、4年7月にイラン支店を廃止した。

5.商事部門

昭和62(1987)年度から平成2年度にかけては、住宅投資と民間設備投資の伸びに支えられ、総じて販売環境に恵まれていた。主力商品である電線・電材の販売量の増加に加え、OA機器を含む家電製品も好調な売れ行きを示した。