創業からの70年 平成17~25年度

第7章苦難を乗り越えて

第3節事業活動の進展

1.配電部門

平成17(2005)年度は、公共投資の減少に伴い、上期まで中部電力からの受注減は続いたが、中部電力からの高圧電線張替工事の増加に伴い、下期からは最大限の能力を発揮し、工事の完遂に努めた。18年度から工事量は、右肩上がりに転じた。

将来の高齢者雇用対策や委託工事以外の売り上げ増加を目的に、中部電力のコア周辺業務である「全廃再新工事」「保安伐採業務」受託に向けた試行を開始した。

18年3月に「第5次配電部門中期業務運営計画」を策定し、安全・品質の確保と企業の社会的責任の遂行を基本に、配電工事と市場開発工事を部門の両輪に位置づけ、「利益を生み出す体制」づくりを推進した。

21年度以降、架空配電線工事は、新増設工事や支障工事が減少したが、中部電力から一定の工事量が確保できた。市場開発工事は、景気動向に左右されたが、太陽光発電施設のニーズの高まりとオール電化市場の広がりもあり、受注・施工・品質管理体制の強化を図った。地中線工事は、委託工事の最大能力の発揮と、一般工事での保有技術を活かした差別化により受注拡大に努めた。

災害への復旧対応

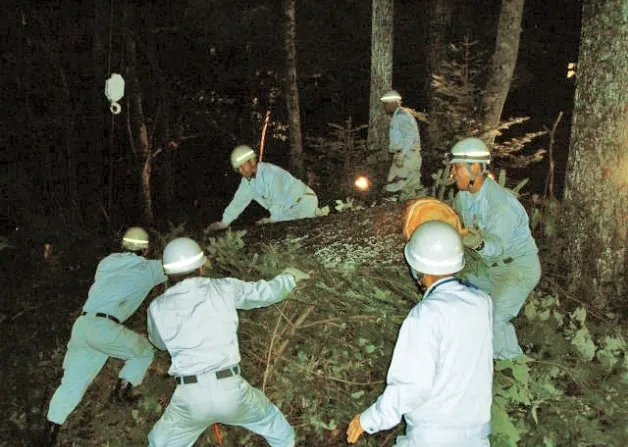

平成19(2007)年9月6日から9日にかけ、台風9号が東海から関東など広い範囲を暴風域に巻き込みながら北上した。その影響で静岡県東部と長野県佐久地方の広範囲にわたって大規模な停電が発生した。停電の状況は、静岡県内は藤枝市、静岡市などで9,600戸以上、長野県内は佐久市、小諸市、軽井沢町、茅野市などで2万1,000戸以上に及んだ。

現場では一刻も早くお客さまに電気を届けようと全員が一丸となって作業に当たり、14日までの8日間におよぶ復旧作業を無事に完了させた。この台風による復旧作業では、延べ2,229人が動員された。

21年8月11日早朝、静岡県で震度6弱の駿河湾沖地震が発生し、その災害復旧工事に当たった。同地震によって掛川市、静岡市葵区・駿河区、島田市などを中心に、約9,500戸が停電したほか、東名高速道路が通行止め、東海道新幹線が一時運転停止になるなどの被害がもたらされた。動員要請を受けた静岡・島田・掛川の3営業所から総勢43人が復旧に当たり、11日正午までにおおむね送電の復旧を完了させた。復旧規模が最も大きかった島田営業所管内の現場では、復旧が翌日まで及んだ。

同年10月8日には、台風18号が東海地方に上陸し、暴風域を伴いながら本州を縦断した。東海地方では建物の崩壊、浸水などが相次ぎ、大規模な停電が発生した。最も被害が大きかった岡崎支店管内では、電柱の傾斜、折損、倒壊などの被害が広範囲に及び、復旧作業は難航したが、支店間で応援体制をとり、一丸となって作業に当たり、4日後の10月11日、復旧作業を無事完了した。復旧に当たった作業者は延べ4,735人にのぼった。

22年7月15日には、1時間に80ミリを超える大雨が岐阜県東部を襲い、土砂崩れや河川氾濫などが発生するとともに、電柱倒壊などによって停電が発生した。岐阜支店は、迅速に災害復旧作業に当たり、被害が最も大きかった加茂営業所には他営業所から応援が駆けつけ、17日までの3日間で延べ82人が災害復旧作業に当たり、無事に完了した。

マニュアル・教育の充実

平成21(2009)年度は、「安全・品質・施工効率の三位一体となった向上策の展開を着実に遂行する」ことを「新中期経営課題」に盛り込み、全社展開した。特にこのなかで工事計画の重要性を再認識したことから、そのための重要な役割を果たす工事管理者への支援が必要と判断され、工事管理者マニュアルや新任工事管理者教育の充実策の検討に入った。

翌年、「配電非常災害対策の手引」「業務用無線運用の手引き」の見直しや「MCA無線」の配備に着手した。

23年度は現場力のみでなく、これを支援する机上面では、「工事計画策定マニュアル」を策定し試行を開始、工事チームリーダーの設置によるマネジメント強化、工事管理者への業務支援などに対する取り組みも積極的に行った。並行して「事業場訪問によるディスカッション」「安全文化の再構築」といった目的から本支店営業所間のコミュニケーションの充実を図り、「工事のやり易さ」を合言葉にネガティブコストの排除に努めた。

市場開発工事

平成17(2005)年度、市場開発部門では、住宅設備関連工事で中部電力のオール電化営業体制との連携強化、各種イベント開催による営業活動を展開した。これらと併せ、NTT劣化コン柱建替工事、東京電力管内への工事応援、PHSアンテナ撤去工事などを通して、配電本部としての強みを生かした取り組みを展開した。

22年1月に、太陽光・オール電化工事の売上増加が顕著となってきたため、本店に太陽光発電グループ、支店に専門チームを設置した。22年度からは、営業専任者の配置、業務用太陽光の施工ノウハウの蓄積、集合住宅を対象としたリースパック事業の積極的展開などにより順調に売り上げを伸ばした。

23年度は、中部電力グループ、メーカーとの協調による受注拡大を積極的に展開した。また、PHV・EV充電設備の受注に向け、ハウスメーカーやディーラーへの営業を実施した。

24年度は、本支店のグループ、チームおよび営業所キーマンの連携強化と継続的な営業展開を目的として、ブロック拠点営業所への展示場の設置とロングフェア効果の検証、集合住宅ビルダーに対するルートセールスの確立、紹介制度の充実を展開した。25年度に入り、これまでの産業用太陽光発電設備に加え、HEMS関連工事など、社内関係部署と協調した営業展開や現場検証を実施し、受注拡大を図った。

オール電化、太陽光発電の販売強化

各支店・事業場では、太陽光発電、オール電化フェアを開催した。

平成20(2008)年に、オール電化工事施工会社としての認知度を向上させ、また、IH調理器、エコキュート、太陽光発電設備などの販売・工事を促進するため、TVコマーシャル「オール電化にすーるなっら」篇を新たに制作した。

地中線工事

昭和61(1986)年から始まった第1期電線類地中化工事で設置された地中化機器が20年以上経過していることから、経年劣化による機器の取り替え(機器リプレース)工事が始まり、市街地においては停電ができないため、お客さまに電気を送りながら作業をする仮送電工法が多く採用された。一般工事では、国内の市場規模低下に伴い海外に目を向け、台湾で提案営業を展開し、初めて台湾における急カーブ推進工法が採用された台湾電力嘉義~仁愛161kV管路工事をはじめ、台湾新幹線中歴地内変電所間30kVケーブル布設・端末工事、台湾花蓮海洋深層水取水工事のうち推進工事の受注につながった。

安定した電力供給を目的としたODA(政府開発援助)案件にも取り組み、シエラレオネ共和国のフリータウン送電系改修工事に当社から技術者を派遣し、経済・産業活動などの活性化に貢献した。

また、地中配電線工事では、4年に工量体系が構築されたが、その後の環境変化により工事量や工事規模などが当時と大きく乖離し、また、工法や機械工具などの開発も進んだため、工量体系を見直し、25年度から運用を開始した。

一般地中線工事については、各部署の技術力を結集し、太陽光発電設備工事などを行った。

地上設置型太陽光パネル新基盤「FX鋼管基礎」の販売施工開始

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入により太陽光発電設備が建物の屋根への設置だけでなく、遊休地など地上への設置も急増した。従来は地上に太陽光パネルを設置する場合、基礎部分にはコンクリートを使用することが一般的であったが、鋼管パイプをX状に打設する簡易な構造である「FX鋼管基礎」を開発した。建設時の作業性に優れ、傾斜地などの多様な立地条件へも対応でき、撤去時にはコンクリートガラなどの産業廃棄物の発生量を抑制できる環境にやさしい工法として、小規模からメガクラスまで多くの案件で採用され、太陽光発電設備工事の受注増に貢献した。その結果、社内の改善提案表彰において発案者の深川広則専任課長はじめ4人が金賞を受賞し、その後ダイヤモンド賞の受賞となった。

主な完成工事

- 台湾電力嘉義~仁愛161kV管路工事

2.情報通信部門

ビジネスや暮らしの中に情報通信技術が深く浸透し、光ファイバー網の整備、モバイル通信網の拡大によって、情報通信の形態が多様に活用されるようになった。市場が拡大するなか同本部では、さらなる利便性と快適性の向上を目指して情報通信分野のインフラ構築を進めた。ITソリューション分野においては、情報の高度化が進む医療情報分野、情報機器の汎用性が高まる教育関連分野および官公庁分野のシステム構築、安定運用のサポート、最新設備への更新などを担った。

ネットワーク分野では、高度な技術力を活用して、情報通信の基盤となる通信インフラの整備・構築を担い、またモバイル通信分野では、豊富な経験とノウハウに基づいて、移動体無線基地局設置のための置局交渉、調査・設計、無線基地局の建設を担った。

平成21(2009)年には、移動体通信工事の受注拡大に伴い組織再編を実施した。

モバイルエンジニアリング部では、移動体通信基地局建設工事に置局・設計・工事の各業務があり、市場の拡大、技術・サービスの進展とも相まって、小型基地局の大量かつ短工期での施工をお客さまから強く求められ、柔軟かつ効率的な対応が必要となった。このため、部内全体の統括業務および置局・設計業務を担う「技術グループ」を設置し、2つの「建設グループ」は工事業務に特化させた。

東京本部情報通信部は、移動体通信関係を担う「モバイルエンジニアリンググループ」、ITソリューションおよび通信機器関係を担う「ITビジネスソリューショングループ」を設置した。

大阪本部情報通信部は、大量かつ迅速な施工に対応すべく業務効率化のため、既存の「モバイル第一グループ」「モバイル第二グループ」を置局・設計業務を担う「技術グループ」、工事施工を担う「建設グループ」に再編した。

ISMS「ISO27001」認証取得

東京本部の電力・通信部は、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の国際標準規格「ISO27001」とJIS規格「JIS Q 27001」の認証を平成19(2007)年1月23日に取得した。ISMSとは、不正アクセスや情報漏えいなどのリスクに対応し、効果的かつ効率的な情報セキュリティを管理するための仕組みである。

当社では初のISMS認証取得であり、電力系主要電工9社では2社目になる。

地デジ改修工事

平成23(2011)年7月24日に国内の地上テレビ放送が従来のアナログ方式からデジタル方式へと移行した。これに伴い、地上波デジタル改修工事の受注活動に積極的に取り組んだ。

災害復旧対応

平成22(2010)年10月20日、鹿児島県奄美大島を襲った集中豪雨のため、株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスの要請を受け、モバイルエンジニアリング部が携帯電話が不通となった地域で復旧作業に携わった。愛知県にある車載基地局車両を鹿児島港へ12時間かけて陸送し、そこから船で11時間かけて奄美大島名瀬港へ移動させた。通信不通となった地域で車載基地局を稼働させ、衛星通信を使って通話を可能にした。

主な完成工事

- 中部国際空港第一セントレアビルの設備集中監視制御センターシステム設置工事

- 静岡県滝沢地区地すべり監視・河川監視システム設置工事

- 名古屋市議会本会議のインターネット中継撮影設備設置工事

- FTTH事業(中部テレコミュニケーション)の幹線工事

- 近畿大学38号館の新設関連視聴覚設備構築工事

- ソフトバンクモバイルのビッグプロジェクト工事(「B4P」)

- UQコミュニケ―ションズWiMAX工事(中部および関西地区)

- 近畿大学情報処理教育棟(KUDOS)・ブロードバンドコミュニケーション対応工事

3.営業部門

平成16(2004)年度までの中部国際空港や愛・地球博(愛知万博)関連工事特需の反動と材料費、外注費などの原価増により、17年度と18年度は部門収益が大幅に悪化した。このため、直需工事の受注拡大、徹底的なコスト削減、工事利益創出のための選別受注など利益重視の営業を展開した。

19年度7月には、17年度にスタートした営業本部・技術本部の2本部制を一本化し、営業本部に統合する組織改編を実施した。

また、1年間の期間限定で、本店組織に営業改革プロジェクト室を新設した。そのほか、エネルギーソリューション事業部を含めたバリューチェーン(営業・提案・施工・メンテナンス)の確立を進め、特に中部電力法人営業部との協働営業に積極的に取り組んだ。また、新設のエンジニアリング部特高グループを中心に、特高受変電設備緊急対応体制の構築を図った。

20年度には、リーマン・ショックに端を発した世界同時不況の影響から、民間設備投資は抑制され受注高はさらに減少した。受注環境の厳しさにより、受注高は17年度をピークに減少し、完成工事高も減少してきた。しかしながら、コスト削減の徹底や選別受注など利益重視の取り組みにより、19年度、20年度と利益は大幅に改善した。

民間設備投資は22年後半から明るさを取り戻しつつあったが、23年3月東日本大震災の発生により設備投資が落ち込み、受注環境は厳しさを増した。21、22年度と2年連続で低採算が続き、23年度は大幅な利益改善が必達目標となった。このため、7月1日付の組織改定において、電気・空調管一体の組織を構築するよう、営業、施工、技術管理の統合再編を行い、さらに組織スリム化による要員の再配置を行って固定費の圧縮を図った。その結果、従来の緊急対策の実施効果もあり、23年度収益は大きく改善した。

24年7月からエコソリューション分野に関して、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始され、積極的な提案営業により太陽光発電システム設置工事の受注が大きく拡大した。

営業改革プロジェクト室、首都圏営業部の設置

成長戦略会議の下、収支改善検討ワーキンググループと組織総合力ワーキンググループが設置され、平成18(2006)年11月~19年2月まで営業部門の収支改善に関するプロジェクトを実施した。

その後答申を受け、内容を具現化するためワーキンググループメンバーの一部を中心とした社長直轄の有期(19年7月1日~20年6月30日)組織として「営業改革プロジェクト室」を設置 した。

営業改革プロジェクトの頭文字を取りEKPと名付けたプロジェクトは、EKPイントラWebページの開設、全従業員に向けてのメッセージ発信や意見聴取のためのヒアリング巡業を実施し、経営管理系タスクと営業戦略系タスクのそれぞれのプロセスに応じた改革を実施した。

官公庁をはじめ巨大マーケットの中心である首都圏に本店機能を有する数多くの大手企業に対し、いち早く最新情報を入手し受注確保を図るため、21年7月1日付の組織改定で営業本部管下に「首都圏営業部」を新設した。

要員の確保と施工体制の強化

平成24(2012)年度は、収益改善の維持・継続を目指し、新たに現場体制の強化を中心に取り組んだ。はじめに「現場の声を吸い上げる仕組みづくり」を構築し現場環境を整えることと、定年退職者を活用した技術継承要員(マスターチーム)を確保し、施工担当者全般の能力底上げを図った。また、トーエネックサービスとの施工体制強化を図るため、今後の方針と具体的施策を検討した。

内線部門・空調管部門の区分化

平成25(2013)年7月には、営業部門の本店機能を内線部門、空調管部門に区分し、各部門がそれぞれ責任をもって目標を達成し、課題解決できる組織とするため、営業統括部と空調管設備部を廃止して、内線統括部、空調管統括部を新設した。これにより、技術統括部、設計部を廃止し、内線部門、空調管部門にかかわる業務を、それぞれ内線統括部、空調管統括部に移管した。また、内線部を営業、設計・積算、施工と一貫して対応する自己完結型組織へ見直した。

エネルギーソリューション事業の展開

総合設備業で培った電気・空調管工事などの設計・施工およびメンテナンス技術を活用し、新規・新領域事業を展開する組織として平成14(2002)年7月に新設された「エネルギーソリューション事業部」は、エネルギーの有効活用や効率稼働ならびにコストダウン、アウトソーシングなどお客さまの多様化する要望に応えた最適提案から設計・施工・メンテナンスおよび資金調達までをワンストップで提供し、事業の拡大と提案営業の体制強化を図ってきた。

主な事業内容としては、①お客さまの要求する設備を施設内に設置し、その設備を当社が保有し、運用・維持管理に必要な業務を包括的に提供するサービスを行う「ファシリティサービス」、②省エネルギー対策を行うエネルギーサービスを包括的に提供するビジネスで、お客さまは新たな費用負担をすることなく、省エネルギーを実現できる「ESCO事業」、③庁舎、学校、給食センター、斎場など公共施設などの設計、建設、維持管理を民間の資金や経営ノウハウを活用して行うパブリックビジネスの「PFI事業」。その他、「水質浄化システム」「学校空調システムサービス」など多様な事業へ積極的に参入している。25年3月スマートマンション導入加速推進事業にかかわるマンションエネルギーマネジメントシステム(MEMS)のアグリゲータとなり、補助金を活用した提案活動を積極的に推進し、既存マンションにも提案活動を拡大した。

「エネとっく」

電工技能競技会の開催

平成22(2010)年11月、協力会社の技術者の施工能力・施工品質の向上、技術研鑽の意識づけを狙いに、第1回営業部門電工技能競技会を開催した。17年度に施工現場にかかわる技術者の能力を認証する独自の検定制度(注)を創設し、電工技能の向上・育成に取り組んできた。そこで過去5年間の同検定合格者(1級~3級)が延べ300人を超えたことを機に、同競技会を開いた。競技会には、愛知・岐阜・三重・静岡・大阪から23人が参加し、筆記と実技を合わせ、約3時間にわたって課題に取り組んだ。正確さと速さが求められる複線図の作成、品質が求められるパネル板への施工など日頃の技を競った。以降、同競技会は毎年開催されている。

(注)電工技能社内検定は、当社が全国に先駆けて導入した技術・技能の評価制度である。当技能検定は「品質」「安全」「コスト」「工期」「知識」から審査し、合格者には1級~3級までの認定証が授与され協力会社の技術向上にも寄与している。

熊野メガソーラー事業

近畿大学の工業高等学校跡地を借用し、平成25(2013)年10月から当社初のメガソーラーによる太陽光発電事業を開始した。

敷地内に250Wの太陽光パネル約9,900枚を設置する大規模な太陽光発電メガソーラーで、一般家庭約600世帯分に相当する1,990kWhを発電する。年間では約224万kWhの発電量を見込んでおり、発電した電力は関西電力株式会社へ売電している。

主な完成工事

- ミッドランドスクエア電気設備工事

- 名古屋ルーセントタワー新築電気設備工事

- 近畿大学38号館新築工事

- モード学園スパイラルタワーズ新築電気設備工事

- 会津オリンパス排水処理施設設置工事

- 名古屋市立西部医療センター新築電気工事

- 伊勢神宮式年遷宮記念せんぐう館新築電気工事

- 新東名高速道路浜松いなさJCT~三ヶ日JCT間照明設備工事

- グランフロント大阪新築B街区電気設備工事

4.海外部門

海外における工場やビルの建設ならびに電力供給施設において、当社はエネルギー、環境の設備分野における工事に幅広く対応してきた。国内の施工実績で培った技術とノウハウは、海外プロジェクトにおいても高く評価されている。平成20年後半に発生した世界同時不況の影響を受け、日本企業が海外での設備投資を抑制する傾向が強まり、受注競争が激化した。景気回復基調により、再び日本企業の海外進出が進むなか、日系同業他社だけでなく現地企業も含め受注競争はますます激化していた。

タイ洪水への対応

平成23(2011)年、タイ大洪水は、50年に一度といわれる長期の多雨によりチャオプラヤ川流域を中心に10月初旬から11月下旬にかけ甚大な被害をだし、7つの工場団地を冠水させた。11月にはバンコク首都圏へと洪水が迫り、ドンムアン空港は完全に機能を停止した。

アユタヤ北部サハラナナコン工業団地・ロジャーナ工業団地・ハイテック工業団地・ナワナコン工業団地の過去に施工した工場を中心に、復旧工事を行った。

水害復旧対応が広範囲に及び、既存工事の対応も繁忙な状況であったことから、現地法人の職員だけでは対応しきれず、応援のため従業員を12月中旬から9人、2月下旬より4月末まで交代要員として3人を派遣した。また水害復旧に伴う技術者不足から施工管理研修も兼ねて教育センターから5人を派遣し、1月中旬より5月末まで交代で復旧対応を行った。

台湾子会社を清算し、台湾支店に移管

平成24(2012)年3月、連結子会社である台湾統一能科股有限公司を解散した。台湾の営業拠点として、15年から現地法人に資本参加し、主に日系企業の工場で電気工事を手がけてきた。顧客である日系企業が生産拠点を台湾から中国や東南アジアへ移し始め、今後、収益が見込めないと判断したためであった。なお、台湾統一能科股有限公司解散後は、台湾支店(23年5月設置)が、事業活動を引き継いだ。

主な完成工事

- 中国

- 台湾

- フィリピン

- タイ

- カンボジア

- インドネシア

- カンボジア

常熟豊田汽車研究中心実験棟電気設備工事、ブリヂストン瀋陽工場新築電気設備工事、パナソニック杭州新工場電気設備工事、トヨタ自動車広州総装車間電気設備工事、イズミヤ蘇州新築工事電気・機械設備工事、アイシンAW(蘇州)二期工場新築工事電気設備工事、上海花王化学工場増設電気・計装設備工事、福建電気硝子有限公司工場新築電気設備工事、電気硝子(厦門)有限公司 1期工事電気設備工事

新竹東京精密新築電気・空調管工事、東レ台湾高雄二期工場電気消防設備工事

イビデン第2工場電気設備工事、エアロスペース工場新築工事電気設備工事、エプソンリマ工場増設工事電気設備工事、エアロスペース工場増設工事電気設備工事、テルモフィリピン工場電気設備工事、太陽誘電工場改修電気設備工事、信越マグネティックフィリピン(SMP)工場拡張工事電気設備工事、キャノン工場新築工事電気設備工事、ロームH棟工場新築工事電気設備工事、日本たばこインターナショナルニューリーフ倉庫プロジェクト電気設備工事

マキタ新工場電気空調管設備工事、豊臣工場新築電気設備工事、旭硝子工場電気設備工事、エプソン受変電設備改修工事、旭化成新工場電気設備工事、デンソー受変電設備改修工事、DMキャスティング新築電気空調管設備工事

イオンモール電気設備工事

旭硝子(AMG) 電気設備工事

モンドルキリ配電線工事

5.資材部門

平成17(2005)年度、資材調達の強化策として、各支店の購入権限を縮小し、本店集中購買を拡大した。

20年度後半に発生したリーマン・ショックによる急激な景気後退の影響を受け、商品販売センターの業績は大きく落ち込んだ。なお同年度、子会社業務を拡大させる一貫として、商品販売センターで取り扱ってきた屑電線の売却業務を、トーエネックサービスへ移管した。

22年度は、資材課、購買課および商品販売センター商事総括課が、それぞれ担当していた部門総括業務を集中管理するため、資材部に総括グループを新設した。これに伴い商品販売センター商事総括課は廃止、資材部各課の名称をグループに変更した。