創業からの70年 昭和62~平成6年度

第5章企業文化の創造

第5節教育と研究開発の充実

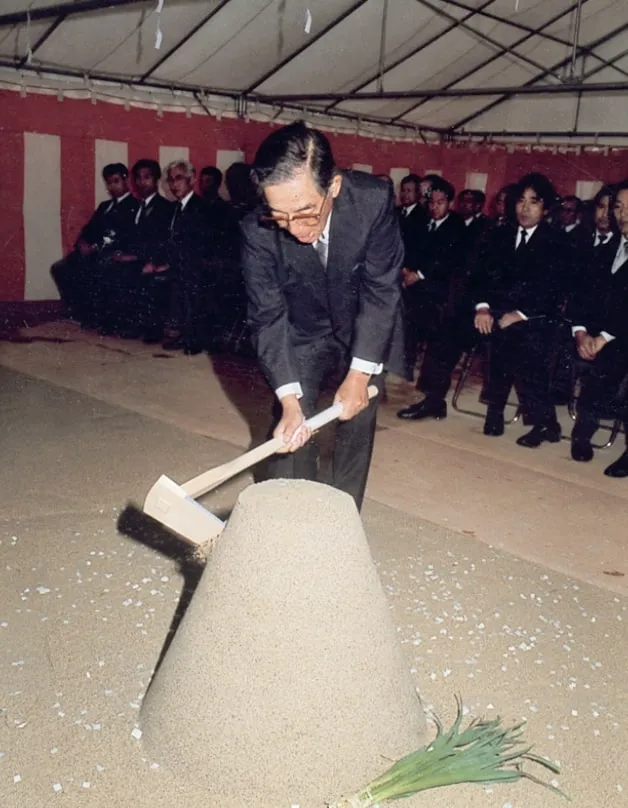

1.教育・研究棟の完成

従業員教育は旧中部電力研修所の施設を借用して実施してきたが、昭和63(1988)年4月、中部電力から敷地、施設の譲渡を受け、補修を加えた。しかし、老朽化、狭隘化が著しく、人材育成と技術力の向上を図るために全面的に改築することになった。

平成3年4月に完成した教育・研究棟は、地上6階建て、延べ床面積9,100㎡の規模で、教育と研究開発の機能を兼ね備えた。建物の諸設備がそのまま実践的基礎教育の場となるだけでなく、新しいエネルギー有効利用システム、設備に関するシステム技術などの開発について実証研究ができるようになった。

2.FS研究所の新設

昭和60(1985)年に設置された技術開発室は、営業推進本部の一部署であり、現業支援体制を兼ねていたため、ややもすれば現業支援が優先されがちであった。平成3年4月、教育・研究棟の竣工を機に、技術開発室をFS研究所と改組し、研究開発に専念することになった。

電気設備や空調・衛生設備に関するシステムの研究を目的とすることから、Facilities Systemの頭文字をとってFS研究所と名づけた。3年7月長期的な視点から総合的な研究開発に専念できる体制にした。

3.教育の推進

教育センターへの改称

昭和61(1986)年7月に労務部の教育訓練課と社員研修所を統合し、総合教育センターを設置した。翌年7月、同センターに技術教育課を設置し、配電部門以外の技術系新入社員を対象とした内線技術の習得と公的資格取得の教育を実施することになった。

平成元年に「教育センター」と名称を変更した。

トーエネック技術短期大学校の設立

電気設備技術の複合化、高度化が進む中で、これらの先端技術に対応できる技術者を育成するため、平成4(1992)年3月16日、労働省所管の職業能力開発促進法に基づき、愛知県知事の認定を受けた企業内職業能力開発短期大学校として、教育センター内にトーエネック技術短期大学校を設立した。

講師陣については、大学の教授・助教授に加え、社内外の研究機関の専門家、実務経験豊富な技術者を招くなど、充実したスタッフ体制を築き、こうした教育施設は、当時、製造業などにはすでにあったが、電気設備工事業界では唯一で、当社経営トップの熱意が反映された施策だった。

学科名は電気設備工学科で、定員は1学年40人、教育期間は2年間とした。第1期生は150人が受験し、28人が入学した。

教育センターの建物自体がキャンパスであり、諸設備が教材として活用できるように工夫されていた。加えて、訓練用シミュレーターや実験・実習用の各種機器など、豊富な新鋭設備を導入 し、即戦力の養成を目指したこれらの設備は学生らにも好評で、全員が優れた電気設備技術者への道を進むための、最大の教育効果を上げた。

技能五輪全国大会で優勝

平成3(1991)年、第29回技能五輪全国大会(中央職業能力開発協会主催)に教育センターの工藤徹也社員が愛知県代表として電工の部に出場し、3位に入賞した。翌年は、千葉県千葉市で開催された第30回技能五輪全国大会で見事優勝の栄誉に輝いた。

工藤社員は3年7月に台湾で開催された第32回技能五輪国際大会でも日本選手団の一員として出場し、第4位で敢闘賞を受賞した。

4.事務機械化の推進

基幹システムのオンライン化

会計情報システム

当社初の本格的なオンラインシステムとして昭和61(1986)年開発に着手し、平成元年4月から運用を開始した。

新規業務のシステム化

会計情報システムに引き続き、平成4(1992)年度以降、商事システム、配電資材受払システム、配電工事システム、車両管理システム、新人事情報システムを新たに開発した。配電資材受払システムは自動倉庫との情報連携、車両管理システムは子会社であるトーコーとの情報共有を行うなど、先進的なシステムづくりに努めた。

中部電力との情報連携システム

中部電力との配電線工事の工事票や竣工票などのオンライン連携を平成元(1989)年から試行し、4年から運用を開始した。

設計・エンジニアリング分野でのコンピューター利用

積算システム

昭和50(1975)年にスタートした積算業務の機械化は全面的に見直しを行い、平成3年から新積算システムの運用を開始した。

統合技術業務支援システム

FS研究所およびエンジニアリング部では、建築設備における企画から設計、施工、管理、運営までの業務を戦略的に進める「統合技術業務支援システム(T-CASE)」の開発に取り組み、平成6(1994)年から運用を開始した。

CADの導入

昭和63(1988)年にパソコンCADを全社に導入し、製図作業の効率化を図った。平成3年、CADセンターの設置に伴い、エンジニアリング・ワークステーション(EWS)CADを導入し、システムの充実・設計力の強化を図った。